6畳の部屋にロフトベッドを置こうと考えたとき、「圧迫感が出ないか心配」という声は少なくありません。特にロフトベッドは高さがあるため、配置やレイアウトを間違えると部屋が狭く感じられる原因になります。

この記事では、「6 畳 ロフトベッド 圧迫感」に悩む方に向けて、部屋を広く見せる6畳ロフトベッドの配置術や、一人暮らしに適したロフトベッドレイアウトのコツを解説します。

また、ロフトベッド一人暮らし実例や、デメリットを回避するポイント、中学生の狭い部屋でのロフトベッドレイアウト、さらには6畳にロフトベッドを2つ置く方法や畳の上に設置する際の注意点まで、具体的にご紹介します。限られた空間を快適に使いこなすためのヒントが詰まった内容です。

記事のポイント

- 圧迫感を抑える6畳ロフトベッドの配置方法

- 高さや素材選びによる圧迫感の軽減テクニック

- 一人暮らしや中学生向けのレイアウト実例

- ロフトベッドのデメリットと設置時の注意点

6畳でロフトベッド 圧迫感を感じる原因と対策

部屋を広く見せる 6畳でロフトベッド配置

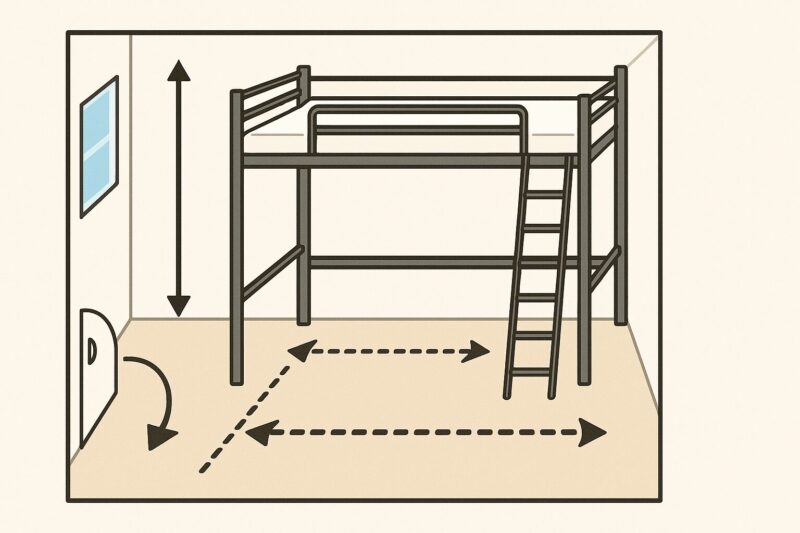

6畳という限られたスペースでも、ロフトベッドの配置を工夫することで、視覚的に広く感じられる空間をつくることができます。レイアウトの選び方一つで、圧迫感を減らし、快適な生活動線を保つことが可能です。

まず大切なのは、「部屋のどこにロフトベッドを置くか」をしっかり計画することです。ロフトベッドは高さがあるため、設置場所によっては部屋を狭く感じさせてしまうことがあります。

以下のポイントを意識すると、6畳の部屋でも広く見せることができます。

ロフトベッド配置の基本ルール

- 壁に沿って設置する

ロフトベッドは壁際に寄せて配置することで、中央に空間を残せます。動線もスムーズになり、視覚的な余白が生まれます。 - 部屋の奥側に配置する

入室時に手前に空間があると、部屋全体が広く感じられます。特に玄関からの視線が通る位置には大きな家具を置かない方が効果的です。 - 窓を塞がない

自然光は部屋を広く明るく見せる重要な要素です。窓をふさがないよう、ロフトベッドは窓から離して設置しましょう。 - 視線の抜けを意識する

ベッドの下部に収納などを詰め込みすぎると、視線が遮られ圧迫感が出ます。必要以上にモノを置かず、ベッド下にも余白を持たせることが大切です。

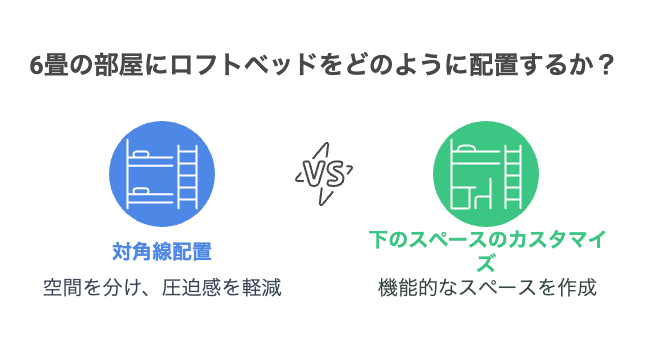

効果的な配置パターン(6畳間取り別)

| 部屋の形状 | おすすめの配置方法 | 理由 |

| 縦長の部屋 | 短辺の壁にロフトベッドを沿わせて配置 | 奥行きが強調され、広く見える |

| 正方形に近い部屋 | 出入り口から遠い対角に設置 | 視界が開けて、圧迫感を感じにくい |

| L字家具配置の部屋 | ロフトベッド下に収納+反対側にソファ配置 | 機能分離で空間を有効活用できる |

また、配置だけでなくカラーコーディネートや照明の使い方とも組み合わせると、より一層広く見える効果が得られます。ベッド周辺に明るい色を使い、間接照明で空間に奥行きを出すといった工夫も忘れずに取り入れましょう。

このように、6畳の空間でも配置の工夫次第で開放感は大きく変わります。単に「空いている場所に置く」のではなく、「どうすれば空間が広く見えるか」という視点で考えることが重要です。

ロフトベッドの高さ別メリットと注意点

ロフトベッドには大きく分けて「ロータイプ」「ミドルタイプ」「ハイタイプ」の3つの高さがあります。それぞれにメリットとデメリットがあり、部屋の広さや用途、天井の高さに合わせて選ぶことが重要です。

以下に、各タイプの特徴をまとめた表を示します。

| タイプ | 高さ目安 | メリット | 注意点・デメリット |

| ロータイプ | 約130~140cm | 圧迫感が少ない / 安心感 / 昇降が楽 | ベッド下のスペースが狭く収納向きのみ |

| ミドルタイプ | 約150~170cm | 収納+軽作業スペースの両立が可能 | 天井が低い部屋ではやや圧迫感がある |

| ハイタイプ | 170cm以上 | デスク・ソファ・収納すべて配置できる | 圧迫感が強い / 天井高に制限あり / 揺れやすい |

特に6畳の部屋では、ロータイプまたはミドルタイプが現実的な選択肢となります。ハイタイプはベッド下に多くの家具を置ける反面、天井との距離が近くなるため、就寝時に圧迫感を感じやすくなります。場合によっては頭をぶつけたり、寝苦しさを感じることもあるでしょう。

一方、ミドルタイプであれば高さと機能性のバランスが良く、収納やワークスペースを確保しながら、圧迫感を最小限に抑えることが可能です。

高さ選びのポイント

- 天井高とのバランスを見る

目安として、ベッド上のスペースに座高(約85~90cm)+50cmの余裕があると快適に過ごせます。天井高が240cmの場合、ベッドの床面高さは約100~110cmが理想です。 - ベッド下の使い道を明確にする

単に収納として使うならロータイプ、机やソファを置きたいならミドル〜ハイタイプがおすすめです。 - 昇降のしやすさも確認する

特に子どもや高齢者が使う場合は、階段式や手すり付きのロー〜ミドルタイプが安心です。

このように、ロフトベッドは高さによって利便性も快適性も大きく変わります。収納だけでなく生活動線や就寝環境までを見据えて、ライフスタイルに合った高さを選ぶことが重要です。

圧迫感を軽減するカラーと素材選び

ロフトベッドを6畳の部屋に置く際、圧迫感を感じさせないためには「色」と「素材」の選び方が非常に重要です。見た目の印象は空間の広さに大きく影響するため、慎重に選定しましょう。

まず、カラー選びの基本は「明るく、軽やかに見せる」ことです。暗い色や重厚感のあるカラーは、部屋を狭く感じさせる傾向があります。一方、白やベージュ、ペールトーンなどの膨張色は光を反射しやすく、空間に開放感を与える効果があります。

圧迫感を減らすおすすめカラー

- 白、アイボリー:光の反射率が高く、空間が広く見える

- ベージュ、ライトグレー:落ち着いた印象で、どんなインテリアとも調和しやすい

- 明るい木目調:自然な温かみがあり、ナチュラルな空間を演出できる

特に「壁の色と同系色」のロフトベッドを選ぶと、家具が背景と一体化して見え、存在感を主張しすぎません。これは「視覚的な抜け感」をつくるテクニックのひとつです。

次に、素材選びも圧迫感の感じ方に大きく影響します。

| 素材 | 特徴 | 圧迫感への影響 |

| スチール(パイプ) | 細身で軽やか / 抜け感がある | 圧迫感を感じにくい |

| 木製(ナチュラル) | 温かみがある / 存在感が出やすい | 色によっては圧迫感を軽減可 |

| 木製(濃色) | 高級感があるが重厚な印象 | 圧迫感を感じやすい |

パイプフレームは、枠の隙間から奥が見えるため、視線の通り道を遮らず、部屋に抜け感を作りやすくなります。一方で、木製フレームでも脚が細く、明るい色調であれば圧迫感は最小限に抑えられます。

圧迫感を軽減するポイントまとめ

- 壁や床の色と調和したフレームカラーを選ぶ

- パイプ素材など視線が抜ける構造を選ぶ

- 床とのコントラストが強すぎない色味にする

- 寝具やカーテンも淡い色で統一するとより効果的

このように、色と素材の工夫だけでも部屋の印象は大きく変わります。ロフトベッド自体を「目立たせない」「空間に溶け込ませる」意識を持つことで、6畳の限られた空間でも快適な視界と動線を確保することができます。

畳の上に置くときの注意点

ロフトベッドを畳の上に設置する場合、床材との相性を考慮した慎重な対応が求められます。畳は柔らかく、湿気を吸いやすい素材であるため、ロフトベッドのような重量のある家具を直接置くと、凹みやカビ、きしみの原因になることがあります。

まず理解しておきたいのは、畳の構造上の弱点です。ロフトベッドの脚にかかる「点での加重」は、畳表(いぐさ)やその下の芯材を傷めやすく、時間が経つほど凹みが目立ちやすくなります。これを防ぐには「荷重を分散させる工夫」が必要です。

畳の上での設置時に気をつけること

- 脚の下に板やマットを敷く

重量を分散させ、畳の凹みや傷みを防ぐために「ベッド用の荷重分散板」や「ジョイントマット」を脚下に設置しましょう。 - 脚の滑り止めを使う

畳の表面は滑りやすいため、脚に滑り止めパッドやゴムキャップをつけることで転倒を防げます。 - 湿気対策を忘れない

畳は湿気を吸収しやすいため、ベッド下に除湿シートやすのこを敷いて風通しを良くしておくと安心です。

畳の上にロフトベッドを置く際の注意点一覧表

| 項目 | 対応策・注意点 |

| 畳の凹み防止 | ベッド脚の下に分厚めの板やマットを敷く |

| 滑り防止 | ゴム製の滑り止めやストッパーを脚に装着する |

| 湿気・カビ対策 | 除湿シート+ベッド下の空気循環の確保(すのこ等活用) |

| 畳の劣化防止 | 長時間同じ場所に設置しない、定期的に脚位置をずらす |

また、和室は壁や天井が比較的明るい色で統一されていることが多く、ロフトベッドの色味やデザインもそれに合わせて選ぶと、より圧迫感の少ない空間になります。

一方で、畳のある部屋はくつろぎ空間としての要素も強いため、「金属製で無機質なデザイン」よりも、「木目調で柔らかい印象」のロフトベッドが適している場合もあります。

このように、畳の上にロフトベッドを置く場合は、単に「置けるかどうか」ではなく、「どのように置くか」にこだわることで、畳を傷めずに長く快適に使うことができます。

照明と鏡で広く見せるテクニック

6畳という限られた空間でも、照明と鏡の使い方を工夫することで、部屋を実際よりも広く見せることができます。家具の配置や色選びと同じくらい、光と反射のコントロールは視覚的な印象に大きな影響を与えます。

まず重要なのは「部屋全体の明るさを均等にすること」です。1か所にだけ光源があると、影が生まれ、圧迫感や狭さを感じやすくなります。そのため、ロフトベッドのある部屋では間接照明や多灯照明を組み合わせて、柔らかく全体を照らすことが理想です。

照明テクニックのポイント

- 天井照明+間接照明を組み合わせる

メイン照明に加えて、壁際やベッド下に間接照明(スタンドライトやLEDテープライト)を配置すると、空間に奥行きが生まれます。 - 光の色を使い分ける

昼白色(白っぽい光)は作業向きで視認性が高く、電球色(オレンジ系の光)はリラックス空間に最適です。活動エリアと休憩スペースで光の色を変えることで、空間にメリハリが生まれます。 - ロフトベッド下の照明を工夫する

ベッドの下は暗くなりがちなので、デスクライトやLEDバーライトを使って、手元をしっかり照らすようにしましょう。

鏡の活用術

鏡は「視線の先にある空間」を反射することで、部屋の奥行きを錯覚させる効果があります。配置場所が重要で、使い方によっては逆にごちゃついて見えることもあるため注意が必要です。

おすすめの鏡の使い方は以下の通りです。

- 部屋の入り口から対角に設置する

入ってすぐの視界に鏡があると、奥行きを強調できます。 - 自然光が入る方向を反射させる

窓からの光が鏡に映るように設置すると、部屋全体が明るく感じられます。 - 縦長の姿見を使う

天井方向に視線が伸びるため、高さのある印象を与えることができます。

| テクニック | 効果 | 注意点 |

| 間接照明の設置 | 部屋に奥行きと柔らかさを与える | 明るすぎる照明は逆効果になることも |

| LEDテープの活用 | ベッド下や棚に貼ると陰影ができる | 貼る位置は光源が直接目に入らない場所に |

| 鏡を窓側に配置 | 光を反射させて部屋を明るく見せる | 散らかった場所を映すと逆効果になる |

このように、照明と鏡を組み合わせて使うことで、6畳という限られた空間でも広がりを演出することが可能になります。ポイントは、「自然な光の流れ」と「視線の抜け」を意識すること。ロフトベッドの高さが気になる場合でも、これらのテクニックを取り入れることで、ぐっと開放的な印象に変わります。

ロフトベッドを窓際に置かない理由

ロフトベッドの設置場所を考えるうえで、「窓際」は避けるべき場所のひとつです。一見すると、日当たりが良く、明るくて気持ちよさそうに感じるかもしれませんが、実際には多くのデメリットがあります。

特に6畳のようなコンパクトな部屋では、窓の役割が非常に大きく、視覚的・機能的な影響を受けやすいため、ロフトベッドの設置位置には慎重になる必要があります。

窓際設置のデメリット

- 自然光を遮る

ロフトベッドは高さがあるため、設置場所によっては窓から入る光を大きく遮ってしまいます。これにより、日中でも室内が暗くなり、圧迫感を感じやすくなります。 - 結露・湿気の影響を受けやすい

窓の近くは外気との温度差で結露が発生しやすく、ベッドのフレームやマットレスが湿気を吸ってしまう可能性があります。放置するとカビやダニの原因になることもあります。 - 換気がしにくくなる

ベッドが窓の前にあると、窓の開閉がしにくくなり、換気が不十分になりがちです。特に一人暮らしの場合、部屋にこもった空気や湿気をうまく逃せない状況になりやすいです。 - カーテンの使い勝手が悪くなる

ロフトベッドがカーテンに干渉してしまうと、開閉しづらくなるだけでなく、外からの視線や光のコントロールが不十分になります。

| デメリット項目 | 発生する問題 | 補足 |

| 自然光の遮断 | 部屋が暗くなり、狭く感じる | 照明での補完が必要になることも |

| 湿気・結露の影響 | カビやマットレスの劣化 | 通気性のある構造・除湿シートで対策可能 |

| 換気しにくい | 窓が開けにくく、空気がこもりやすい | 換気扇やサーキュレーターを併用する必要あり |

| カーテン干渉 | プライバシーや遮光の確保が難しい | ロールスクリーンで代用する方法もあり |

このような理由から、ロフトベッドは窓から少し離れた位置、かつ壁に沿って設置するのが最もバランスの良い選択です。どうしても窓際に設置する必要がある場合は、遮光性の高いカーテンや除湿対策グッズの活用を徹底しましょう。

こう考えると、ロフトベッドの設置は単なるスペースの問題ではなく、光・風・湿度といった空間全体の環境に影響する要素をどう扱うかが問われます。快適で長く使える住空間をつくるためには、窓際のデメリットを理解したうえで、適切なレイアウトを選ぶことが欠かせません。

6畳でロフトベッド 圧迫感を減らす実例集

一人暮らし向けレイアウト

6畳ほどの限られた空間で一人暮らしを快適に過ごすためには、家具の配置に戦略が必要です。ロフトベッドを中心としたレイアウトは、床面を有効活用できるため、一人暮らしに特に向いています。

ロフトベッドを取り入れると、ベッド下のスペースをワークスペース・リビング・収納として使えるようになります。ただし、何を優先するかによって最適なレイアウトは変わるため、自分の生活スタイルに合った構成を考えることが大切です。

生活スタイル別のレイアウト例

| 優先したい要素 | ロフト下の活用方法 | 特徴 |

| テレワーク・勉強 | デスク+チェアを設置 | 集中しやすい空間を確保。照明とコンセントの位置に注意。 |

| リラックス重視 | ソファ+ローテーブル | 落ち着いた空間で映画や読書を楽しめる。装飾次第でカフェ風に。 |

| 収納を増やしたい | 衣装ケース・ハンガーラック | 洋服や生活用品を効率的に整理。カーテンで目隠しすると生活感を軽減。 |

ロフトベッドの配置に加え、動線を確保することも忘れてはいけません。移動に必要な通路幅は最低でも50cm程度を意識しましょう。また、家具を壁に沿わせると、中央にスペースが生まれて広々とした印象になります。

さらに、生活ゾーンごとに照明やラグを使ってエリア分けすると、ひとつの部屋に「役割の異なる空間」を作ることができます。たとえば、デスクエリアには白いLEDライト、リラックスゾーンには暖色系の間接照明を配置するなど、用途に応じて使い分けるのがおすすめです。

一人暮らしレイアウトのポイントまとめ

- ロフトベッド下は「空間の主役」として活用

- 自分の生活に合ったゾーンを優先的に確保

- 動線を意識した家具の配置でストレス軽減

- ラグや照明で視覚的にエリアを分ける

- 高さのある家具は壁際に寄せ、視界を確保する

このように、一人暮らしの6畳でも、ロフトベッドをうまく取り入れたレイアウトなら、就寝・作業・収納などの複数機能を兼ね備えた空間を実現できます。見た目と機能を両立させるためにも、配置や家具選びは計画的に行いましょう。

一人暮らしの実例紹介

実際にロフトベッドを取り入れている一人暮らしのユーザーの事例を見ることで、より具体的なイメージを持つことができます。今回は、SNSやインテリア投稿サイトで紹介されている実例の中から、参考になる使い方をピックアップして紹介します。

実例①:6畳ワンルーム+テレワーク対応型

RoomClipユーザーのAさんは、ロフトベッドの下に幅120cmのデスクを配置し、在宅ワークに対応したスペースを作っています。照明は天井ライトに加えて、ベッド下にLEDテープを貼り、柔らかい光で手元を明るくしています。椅子はキャスター付きのコンパクトタイプを採用し、使わないときは収納できるよう工夫されています。

ポイント:

- ベッド下の高さを活かして机+棚を設置

- 壁にピンナップボードを取り付けて仕事用メモを管理

- デスクライトはUSB充電式で配線をすっきり

実例②:収納重視+ナチュラルインテリア

Instagramで人気のKさんは、ベッド下を衣類収納エリアとして使っています。無印良品の引き出し収納やハンガーラックを組み合わせ、カーテンで目隠し。木製フレームのロフトベッドと白基調の家具で統一し、明るく清潔感のある印象に仕上げています。

ポイント:

- 収納アイテムは高さを揃えて並べ、見た目もすっきり

- 照明は天井からのダクトレールで全体をカバー

- カーテンを取り付け、生活感を隠せる構造に

実例③:カフェ風リラックススペース

一人暮らし歴5年のNさんは、ベッド下をリビングのようにアレンジ。小さなソファとローテーブルを配置し、フェアリーライトで空間を演出しています。木目調のロフトベッドに観葉植物を加え、癒しの空間として機能しています。

ポイント:

- ベッド下に照明を追加して温かみのある空間に

- 棚や小物で自分らしい世界観を演出

- 床にはシャギーラグを敷いてリラックス感アップ

| 実例タイプ | 活用目的 | 特徴・工夫点 |

| テレワーク型 | 仕事・学習 | 広めのデスク、配線整理、集中できる照明 |

| 収納重視型 | 衣類・生活用品 | カーテンで隠す、引き出しの統一感、清潔感のある配色 |

| リラックス型 | くつろぎ空間 | 間接照明、小型ソファ、観葉植物で居心地アップ |

このように、一人暮らしのロフトベッド活用には多くのアイデアがあります。自分の生活スタイルを明確にしたうえで、他の人の事例を参考にすると、理想の空間づくりがぐっと現実に近づくでしょう。配置や装飾だけでなく、「毎日どう過ごしたいか」を基準に設計するのが成功の鍵です。

ロフトベッド デメリット

ロフトベッドは限られた空間を有効活用できる便利な家具ですが、メリットばかりではありません。導入する前に「ロフトベッドならではのデメリット」を理解しておくことが、後悔のない選択につながります。

特に6畳前後の部屋では、使い方や部屋の条件によっては圧迫感や使いづらさを感じる場面もあります。以下では、ロフトベッドの代表的なデメリットをわかりやすく紹介します。

主なデメリットとその影響

| デメリット項目 | 内容 | 対処法・補足 |

| 圧迫感がある | 高さがあるため視界を遮り、部屋が狭く感じやすい | 明るい色を選ぶ、間接照明を活用する |

| 揺れやすさ | パイプ製の場合、使用時にきしみや揺れが出やすい | 頑丈な構造を選ぶ、耐荷重を確認する |

| 昇り降りが面倒 | 特に夜間や体調不良時は不便 | 階段付きタイプを選ぶと安全性が向上 |

| 掃除しにくい | ベッド下や上段にホコリがたまりやすい | スティック掃除機やハンディモップで対応可能 |

| 圧迫された睡眠環境 | 天井との距離が近く、寝苦しさを感じることも | 天井高に合った高さのベッドを選ぶことが大切 |

特に「ベッド上の圧迫感」は見逃されがちなポイントです。天井までの距離が少ないと、起き上がる際に頭をぶつけたり、息苦しく感じたりすることがあります。天井高が230〜250cm未満の部屋では、ハイタイプよりミドル〜ロータイプが適しています。

また、昇降の不便さも地味ながらストレスの要因です。特に寝る前にトイレに行きたくなったときや、寝起きでボーッとしているときには、階段やはしごの昇り降りが面倒に感じることがあります。

ロフトベッドを選ぶ前にチェックしたいポイント

- 天井高(ベッド上に80cm以上の余裕があるか)

- 使用する人の年齢・体力(昇降に問題ないか)

- 揺れやきしみに対する耐性(安定した構造か)

- ベッド下スペースの活用目的(収納・作業・休憩など)

- ベッド設置後の動線や通路幅(50cm以上確保できるか)

このように、ロフトベッドには一定の使いにくさや注意点があることを理解し、部屋の条件や使い方に合ったものを選ぶことが重要です。あらかじめデメリットを把握した上で対策を講じれば、後悔のない快適な暮らしにつながります。

中学生向け 狭い部屋のロフトベッドレイアウト

中学生の子ども部屋は、学習、就寝、収納などさまざまな要素をひとつの空間にまとめなければならず、レイアウトに悩む保護者も少なくありません。特に6畳ほどの部屋ではスペースが限られているため、ロフトベッドを活用することで機能的な空間づくりが実現しやすくなります。

ロフトベッドの導入は「床面積を広く使う」という意味で非常に効果的ですが、成長期の中学生にとっては安全性や快適性にも配慮したレイアウトが欠かせません。

中学生向けレイアウトの基本構成

| エリア | 推奨する使い方 | 配置の工夫 |

| ベッド上段 | 就寝スペース(ハイタイプ推奨) | 手すり付き、耐荷重100kg以上を選ぶ |

| ベッド下段 | 学習スペース(デスク+本棚) | 照明を確保し、机周りはスッキリ配置 |

| 部屋の壁面 | ハンガーラックや収納ボックス | 壁際に沿わせて動線を確保 |

| 出入り口付近 | カバン掛け、スニーカー棚 | 動線を邪魔しない位置に設置 |

ベッド下にデスクを設置することで、部屋の真ん中を広く空けられ、動きやすさが確保できます。また、机の上にはLEDデスクライトを設置し、目に優しい明るさを保つことも大切です。

安全面・快適性への配慮ポイント

- 手すり付きロフトベッドを選ぶ

寝返りなどによる落下防止のため、手すりは必須です。特に高さのあるベッドでは安全対策が重要になります。 - はしごより階段式が理想的

階段式のロフトベッドは昇降が安定し、荷物を持ったままでも移動しやすいため、中学生には適しています。 - 耐荷重と揺れの少なさをチェック

成長期の子どもが使用するため、100kg以上の耐荷重がある製品を選び、構造がしっかりしたものを選びましょう。 - 照明・換気の工夫も忘れずに

ベッド下が暗くならないよう照明を設置し、空気がこもらないように窓やサーキュレーターで換気にも配慮を。

このように、ロフトベッドを中心に空間をゾーニングすることで、限られた面積の中でも「寝る・学ぶ・しまう」をバランスよく両立させることができます。中学生の生活リズムに合わせた機能的な部屋づくりは、学習意欲や生活の質にもつながるため、十分な計画と工夫をもって取り組むことが大切です。

6畳でロフトベッドを2つ置くレイアウト術

「6畳にロフトベッドを2台置くなんて無理」と思われがちですが、配置と工夫次第で実現は可能です。兄弟姉妹で共有する子ども部屋や、二人暮らしのワンルームなど、限られた空間を最大限に活用したい場面では、ロフトベッド2台レイアウトが強力な選択肢になります。

ただし、スペースに余裕がない分、圧迫感や動線の確保には慎重な配慮が求められます。ここでは、6畳の空間に無理なくロフトベッド2台を配置するためのポイントと具体的なレイアウト案をご紹介します。

6畳にロフトベッド2台を置くポイント

- コンパクトなショートサイズを選ぶ

一般的なロフトベッドは長さ200cm前後ですが、ショートサイズ(180〜190cm)であれば、ベッド2台の設置がしやすくなります。 - ロータイプまたはミドルタイプを優先

ハイタイプを2台設置すると天井との距離が圧迫感につながります。視線の抜けを確保するには高さを抑えたモデルが有利です。 - 通路幅50cm以上を確保

部屋の出入りや着替えなどの日常動作を快適に行うには、最低限の動線スペースが必要です。配置の際は測って確保しましょう。 - ベッド下の用途を統一しない

一方は収納、もう一方はワークスペースといったようにベッド下の使い方を変えると、機能的で視覚的にも変化が生まれます。

レイアウト例:目的別の配置パターン

| レイアウトパターン | 内容 | 特徴 |

| 両サイド壁付け配置 | 両側の壁にロフトベッドを平行に配置 | 真ん中に通路ができ、互いのスペースを保てる |

| L字型配置 | 短辺と長辺の角に沿ってL字に配置 | 互いの視線が交差せず、プライバシーを確保できる |

| 二段式スタッキング(2段ベッド) | 縦方向に重ねて設置(専用2段ベッド使用) | 最も省スペースで、床を広く使える |

両サイドに配置する場合、間に収納棚やカーテンで目隠しを作ると、個室のような感覚を演出できます。また、L字型配置では家具の角が増えるため、動線に配慮しながら家具の角を丸くするなど安全面の工夫も必要です。

配置に役立つ追加テクニック

- 同色系で統一感を出す

ロフトベッドや布団、カーテンの色を淡いトーンでまとめると、部屋全体が広く見えやすくなります。 - 収納付きベッドを活用

収納付きタイプを選べば、タンスやチェストを別に置く必要がなく、スペースに余裕が生まれます。 - 上部照明は壁沿い設置が理想

天井中央に照明があると、ベッドの陰が強調されて暗い印象に。壁寄りに間接照明を設けることで、空間全体を明るく保てます。

注意すべきポイント

| 注意点 | 対策・工夫案 |

| 圧迫感が出やすい | 明るい色を使う・鏡や間接照明で視覚的広がりを演出 |

| 通路が確保しにくい | 机・棚をベッド下にまとめて床面を空ける |

| 換気がしづらくなる可能性 | 窓を塞がない配置+サーキュレーターを併用 |

| 音や振動の干渉 | パイプ製よりも木製ベッドを選ぶと揺れが少ない |

このように、6畳の部屋でも工夫次第でロフトベッドを2台設置し、個別の空間を確保することが可能です。大切なのは「空間を分ける」ことではなく、「空間を共有しながら機能を分散させる」という視点です。限られたスペースの中で快適さを維持するには、配置だけでなく、カラーコーディネートや用途の分担にも意識を向けましょう。

6畳でロフトベッドの圧迫感を解消する工夫まとめ

- ベッドは壁際や部屋の奥に配置すると圧迫感が減る

- ベッド下にモノを詰めすぎず視線の抜けを意識する

- 明るい色のフレームや寝具で空間を軽やかに見せる

- 素材はスチールや細身フレームで視覚的にスッキリさせる

- 天井との距離を考慮しロータイプかミドルタイプを選ぶ

- ベッドの下をワークスペースや収納として有効活用する

- ベッドの高さと天井高のバランスを事前に確認する

- 間接照明を使い部屋に柔らかさと奥行きを出す

- 鏡を窓の対角に配置して視線の広がりをつくる

- 窓際にベッドを置かず自然光と換気を確保する

- 畳の上に設置する際は板やマットで荷重を分散する

- 一人暮らしでは用途別にベッド下空間をカスタマイズする

- レイアウトにメリハリをつけると機能性と開放感が両立する

- 中学生の部屋には学習・収納・就寝のゾーニングが効果的

- 2台設置する際はL字や壁付けで通路と視界を確保する

関連記事

ロフトベッド長さ180cm 以下のおすすめモデルと活用アイデアワンルームや4.5畳の狭い部屋でも大活躍!180cm以下のショートサイズロフトベッドを使った、省スペースなレイアウトアイデアと人気モデルを紹介します。

【6畳ソファベッドレイアウト】完全ガイド!快適配置の極意6畳空間でソファベッドを快適に配置するコツを徹底解説。動線・収納・視線の工夫で狭さを感じさせない、一人暮らしにもおすすめのレイアウト例を紹介します。